Un hogar

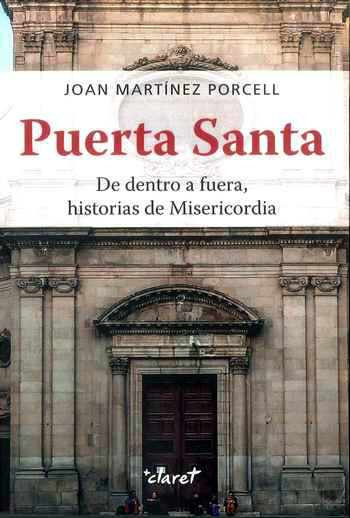

Puerta Santa

Repasé con la mirada, una y otra vez, aquellas paredes vacías y observé que mi antecesor ni tan sólo había dejado bombillas con las que alumbrarme medianamente. Fue entonces cuando escuché que alguien llamaba a la puerta. Eran golpes de una mano firme que pronto conocería bien. Bajé deprisa las escaleras, un tanto aliviado. —¡Al menos mi cabeza se librará un rato de aquella ilustre almohada! —pensé Al abrir la puerta me encontré con una mujer de edad avanzada, vestida rigurosamente de negro, muy encorvada y con el rostro surcado de arrugas, pero con una voz muy dulce; enseguida me tranquilizó:

—Soy tía Andrea, su vecina. Sea muy bienvenido. He pensado que le podría ir bien este “cabo” para poderse alumbrar un “poquino” —dijo, mientras me ofrecía un pedazo corto de vela, medio retorcida, que destacaba dentro de su enorme mano. Regresé al dormitorio donde seguía el libro-almohada, pero con el “cabo” que tía Andrea me había proporcionado pude distinguir otras dos habitaciones contiguas, cuyas puertas me apresuré a cerrar para impedir que entrara el viento que amenazaba lluvia. Y comprobé que tenía cerca las tres cosas que en aquella noche me parecieron las más importantes de mi vida: las llaves del coche, la enorme llave de hierro de la iglesia, que aún no conocía, y un papel en el que había anotado los nombres de unos vecinos que jamás olvidaría. Tía Andrea y tío Emiliano —su esposo— serían mis vecinos aquellos tres años durante los cuales fue párroco de Castañar de Ibor.

Enseguida descubriría que allí todos los habitantes eran “tío fulano” o “tío zutano”, excepto los que llevaban “Don” delante, es decir, aquellas personas a las que se les trataba de usted porque tenían estudios universitarios, entre ellos un servidor. En los días siguientes pasaríamos algunos ratos juntos, conversando.

Su casa contenía lo imprescindible: unas pocas sillas, una mesa simple, un banco sin respaldo y al fondo el baúl; y cuatro platos por toda vajilla. Colgaban de la pared algunos calderos y cazos abollados, un calentador de cama, y en el expositor lucía algo de loza fina. En la cocina, se amontonaban algunos cacharros sobre la fregadera y al fondo destacaba un antiguo candil de carburo.

Tío Emiliano aún recordaba la llegada de la luz eléctrica que supuso en aquellas zonas un auténtico revulsivo en los usos y costumbres populares, cuando la juventud pudo alargar sus horas de diversión y de bailes con la electricidad.

—Una casa no está hecha solo de paredes, sino que se impregna del espíritu de quien la habita— pensé.

El hogar está hecho a medida de las personas que lo habitan. En casa protegemos la debilidad de los niños y la fragilidad de los ancianos, las fotografías de los que ya nos han dejado y los recuerdos de nuestra infancia. En casa guardamos las confidencias que hemos compartido en la intimidad, las lágrimas vertidas de dolor o alegría, y también las de nostalgia o indignación. En ella custodiamos nuestro pasado, guardamos el alma y nos alejamos del mundo exterior. La casa de tía Andrea era un hogar. Recuerdo la mirada afable y sincera de tío Emiliano, un hombre de campo, de pocas palabras, pero bien pensadas y mejor dichas.

A menudo ambos nos arrimábamos a la lumbre en la que siempre ardían algunos trozos de madera y en la que descansaba un caldero negro, al que de vez en cuando daba unos golpecitos con el pie, para acercarlo más al fuego y no perdiera calor. Sus ojos eran azules y tenía una retina clara, como bañada en agua, que transformaba su mirada sincera en una invitación directa a la amistad. Con el paso del tiempo, aquel espacio se había impregnado de su bondad y los muebles, las sillas, la lumbre y los calderos cobraron vida y transparentaban algo de su alma. ¡A menudo me repetía con cariño!: «Usté no es pa aquí, don Juan; usté no es pa aquí»

—Soy tía Andrea, su vecina. Sea muy bienvenido. He pensado que le podría ir bien este “cabo” para poderse alumbrar un “poquino” —dijo, mientras me ofrecía un pedazo corto de vela, medio retorcida, que destacaba dentro de su enorme mano. Regresé al dormitorio donde seguía el libro-almohada, pero con el “cabo” que tía Andrea me había proporcionado pude distinguir otras dos habitaciones contiguas, cuyas puertas me apresuré a cerrar para impedir que entrara el viento que amenazaba lluvia. Y comprobé que tenía cerca las tres cosas que en aquella noche me parecieron las más importantes de mi vida: las llaves del coche, la enorme llave de hierro de la iglesia, que aún no conocía, y un papel en el que había anotado los nombres de unos vecinos que jamás olvidaría. Tía Andrea y tío Emiliano —su esposo— serían mis vecinos aquellos tres años durante los cuales fue párroco de Castañar de Ibor.

Enseguida descubriría que allí todos los habitantes eran “tío fulano” o “tío zutano”, excepto los que llevaban “Don” delante, es decir, aquellas personas a las que se les trataba de usted porque tenían estudios universitarios, entre ellos un servidor. En los días siguientes pasaríamos algunos ratos juntos, conversando.

Su casa contenía lo imprescindible: unas pocas sillas, una mesa simple, un banco sin respaldo y al fondo el baúl; y cuatro platos por toda vajilla. Colgaban de la pared algunos calderos y cazos abollados, un calentador de cama, y en el expositor lucía algo de loza fina. En la cocina, se amontonaban algunos cacharros sobre la fregadera y al fondo destacaba un antiguo candil de carburo.

Tío Emiliano aún recordaba la llegada de la luz eléctrica que supuso en aquellas zonas un auténtico revulsivo en los usos y costumbres populares, cuando la juventud pudo alargar sus horas de diversión y de bailes con la electricidad.

—Una casa no está hecha solo de paredes, sino que se impregna del espíritu de quien la habita— pensé.

El hogar está hecho a medida de las personas que lo habitan. En casa protegemos la debilidad de los niños y la fragilidad de los ancianos, las fotografías de los que ya nos han dejado y los recuerdos de nuestra infancia. En casa guardamos las confidencias que hemos compartido en la intimidad, las lágrimas vertidas de dolor o alegría, y también las de nostalgia o indignación. En ella custodiamos nuestro pasado, guardamos el alma y nos alejamos del mundo exterior. La casa de tía Andrea era un hogar. Recuerdo la mirada afable y sincera de tío Emiliano, un hombre de campo, de pocas palabras, pero bien pensadas y mejor dichas.

A menudo ambos nos arrimábamos a la lumbre en la que siempre ardían algunos trozos de madera y en la que descansaba un caldero negro, al que de vez en cuando daba unos golpecitos con el pie, para acercarlo más al fuego y no perdiera calor. Sus ojos eran azules y tenía una retina clara, como bañada en agua, que transformaba su mirada sincera en una invitación directa a la amistad. Con el paso del tiempo, aquel espacio se había impregnado de su bondad y los muebles, las sillas, la lumbre y los calderos cobraron vida y transparentaban algo de su alma. ¡A menudo me repetía con cariño!: «Usté no es pa aquí, don Juan; usté no es pa aquí»

(Joan Martínez Porcell., Puerta Santa, Claret. Barcelona. 2016)

|

|

19/01/2017 09:00:00